飲食店の棚卸しは、食材や飲料の在庫数や金額を正確に把握し、経営状況を明確にするために欠かせない作業です。

「在庫管理が曖昧で利益が見えにくい」「確定申告に影響するのか知りたい」そのような疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

棚卸しは在庫管理や原価計算に直結し、経営の効率化や税務処理にも大きく関わってきます。この記事では、飲食店の棚卸しの必要性や正しい手順、確定申告への影響をわかりやすく解説します。

目次

飲食店の棚卸し業務とは?

棚卸しとは、店舗で保有している原材料や商品の数量を確認・記録する作業のことです。飲食店の場合、厨房内の食材や調味料、ドリンク類、さらには紙ナプキンなどの消耗品に至るまで、販売したもの以外の在庫が対象となります。

棚卸しは、月末や決算期などの一定期間ごとに実施され、店舗の商品を把握することで、食材ロスの削減や適切な仕入れをする際に役立ちます。

大規模な店舗ほど定期的に棚卸しを行うことが大切です。

棚卸しの目的と重要な理由

棚卸しが重要な理由や目的はいくつかあります。ここでは5つの必要性をまとめました。

- 在庫数の確認を行う

- 品質を確認する

- 原価率を把握する

- 売上総利益(粗利益)を把握する

- 食品ロスがないかを確認する

在庫数の確認を行うため

飲食店における在庫管理は、経営効率化の核心です。棚卸しにより現在の在庫状況を把握することで、計画的な仕入れが可能となり、材料切れによる機会損失を防止できます。

特に人気メニューの材料が品切れになれば、顧客満足度の低下や売上減少に直結します。定期的な棚卸しは、在庫の把握にも役立ち、効率的な資金運用にも貢献するでしょう。

さらに、季節の変動やイベント時の需要予測にも活用でき、発注サイクルの確立につながります。結果として、お客様に安定した料理の提供を維持できるようになります。

品質を確認するため

飲食店の棚卸し対象となる食材は、最終的にお客様の口に入るため、品質確保はお店の信頼に関わります。

定期的な棚卸しにより、食材の消費期限や賞味期限を確認し、先入れ先出しが守られているかを検証できます。

また、目視による色味の変化や異臭の有無など、品質チェックも同時に実施することで、食材の劣化をすぐに発見できるのが利点です。これにより飲食店でリスクとなる食中毒を回避できるでしょう。

原価率を把握するため

棚卸し作業は、飲食店経営における収益性分析の基盤となります。期首と期末の在庫金額を確定することで、適切な原価率の算出が可能です。

原価率は売上高に対する原価の割合を示す重要な経営指標で、飲食店では一般的に30%前後が健全とされています。

原価率の算出は以下のように行います。

- (期首棚卸高+仕入高−期末棚卸高)÷売上高×100

原価率が高い状態では、売り上げが良好でも十分な利益を確保できなくなるため、定期的な棚卸しによる原価の把握が必須です。

原価率の分析結果に基づき、メニュー価格の見直しや仕入れ先の再検討、レシピ調整などの改善策を行うことで、収益の構築が可能となるでしょう。

売上総利益(粗利益)を把握するため

売上総利益とは、売上高から売上原価を差し引いた利益を指し、飲食店にとっては、どれだけ効率的に利益を上げているかを示す重要な指標です。

棚卸しを行わないと、実際の在庫状況が把握できず、正確な原価計算ができなくなります。在庫が過剰であれば資金の無駄遣いになり、反対に不足していれば販売機会の損失につながります。

また、粗利に関して詳しく知りたい方は、下記のコラムを参考にしてください。

食品ロスがないかを確認するため

在庫管理がうまくできないと、食材の過剰仕入れによる廃棄の増加や、在庫不足による機会損失という2つの問題を招きます。特に生鮮食材を多く扱う飲食店では、回転率を高めて食材を利用することが経営成功の鍵となります。

棚卸しによる在庫把握は発注を正確にし、廃棄ロスと機会損失の双方を防げるでしょう。これにより、食材コストの削減と同時に、廃棄処理に関わる労力や費用も抑えられます。

さらに、食品ロス削減は、環境負荷の軽減という社会的な責任も果たします。在庫管理に基づく食品ロス対策は、直接的にも間接的にも店舗の収益向上に貢献できる大切な要素です。

飲食店における棚卸し方法・4つの流れ

実際に棚卸しを行う方法を4つの手順に分けて詳しく解説します。

- 在庫の評価方法を決める(事前準備)

- 棚卸表を作成する(事前準備)

- 在庫数を表に記入する

- 原価の計算をする

①在庫の評価方法を決める(事前準備)

以下に、飲食店で使用される主な棚卸しの評価方法を表でわかりやすくまとめました。

| 評価方法 | 特徴 | メリット | デメリット | 飲食店での適性 |

| 最終仕入原価法 | 最後に仕入れた商品の価格で在庫を評価する方法 | ・計算が簡単で実践しやすい

・最新の価格で在庫を評価できる |

・価格変動が大きい場合は、実際のコストとかけ離れる場合がある | ・飲食店では最も一般的

・頻繁な仕入れと相性が良い |

| 移動平均法 | 仕入れのたびに在庫の平均単価を再計算する方法 | ・常に最新の平均単価で在庫を評価できる

・価格変動にも柔軟に対応 |

・計算がやや複雑で手間がかかる | ・価格変動が激しい商品が多い場合に適している |

| 先入先出法 (FIFO) |

最初に仕入れた在庫から先に消費されると仮定する方法 | ・在庫の陳腐化を防ぎやすい

・食品の賞味期限管理に適している |

・インフレ時は利益が多く見えるため、税負担が増える可能性 | 賞味期限がある食品の管理に適している |

店舗の仕入れ状況や在庫管理のスタイルに合わせて、評価方法を選びましょう。

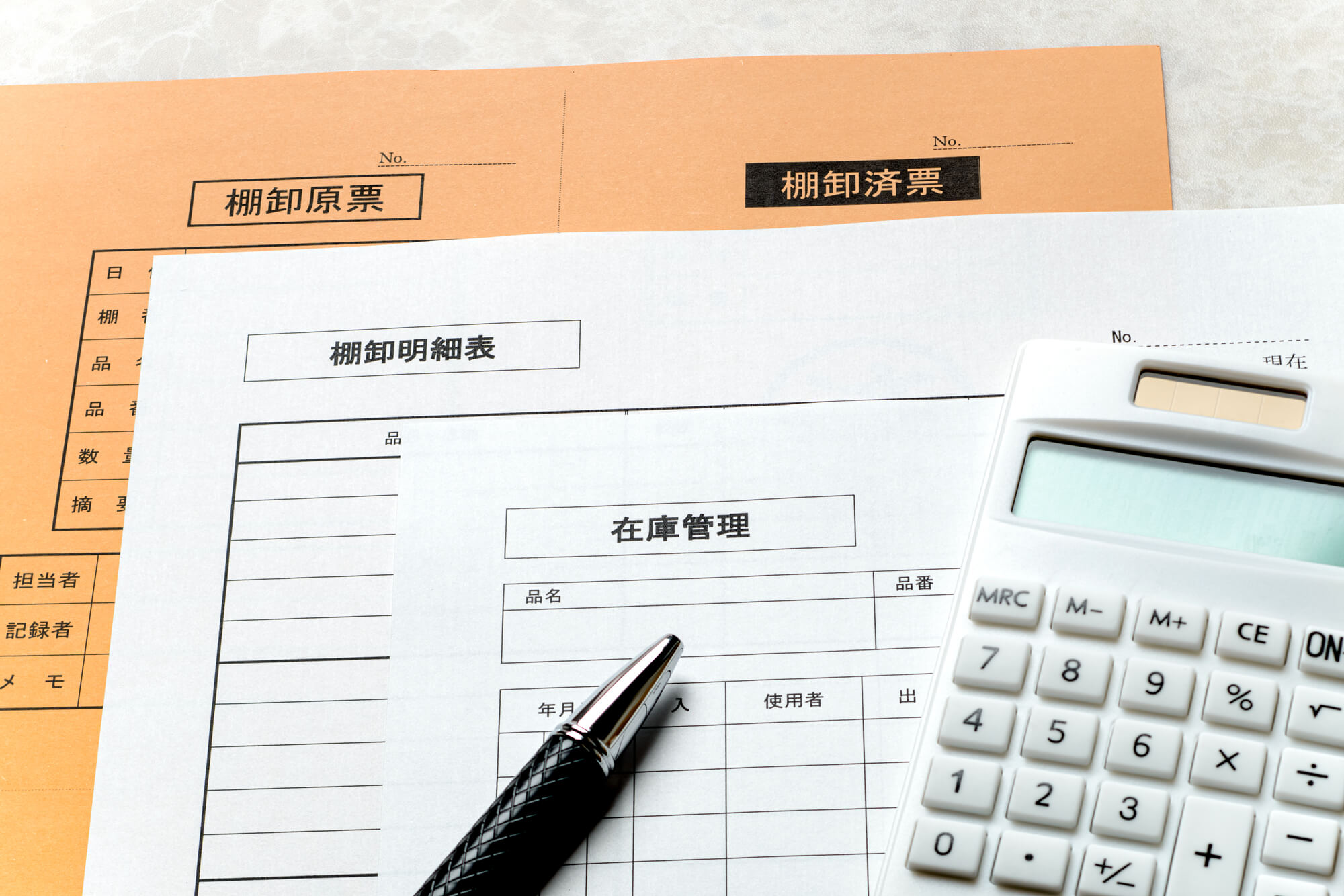

②棚卸表を作成する(事前準備)

初めに、店舗で取り扱うすべての在庫品目を網羅した棚卸表を作成します。棚卸表には、品名や分類カテゴリー、数量単位、仕入れ価格などの情報を整理して記載します。

エクセルのようなソフトウェアを使用することで、在庫データの入力や集計、分析が簡単になり、手書き作業と比較して計算ミスを減らせるようになるでしょう。

また、過去の棚卸しデータとの比較や傾向分析も簡単に行えるため、経営判断に役立つ情報をすぐに抽出できます。

③在庫数を表に記入する

棚卸しをスムーズに実施するためには、事前準備としてアイドルタイムや営業終了後などの時間に作業を計画します。動きの少ない食材や保管庫内の在庫は、先行してカウントしておくのがおすすめです。

ラストオーダー後には、すべての食材が確認できる状態に整理しておくようにします。開封済みの商品や仕込み途中の食材も一貫した計測方法を決めておきましょう。

なお、作成した棚卸表は税務上の重要書類として、青色申告では7年間、白色申告では5年間の保管が必要です。そのため、処分しないように注意してください。

④原価の計算をする

棚卸し作業の最終段階では、収集したデータを統合して原価計算を行います。各品目の在庫数量と単価を掛け合わせて合計金額を算出し、集計することで総在庫金額が確定します。

品目別の集計だけでなく、食材カテゴリー別や保管場所別など、多角的な分析も可能となり、より詳細な原価管理の基盤となるでしょう。

飲食店で頻繁に使用される食材や飲料は、市場価格の変動が激しい特性があります。このような変動価格の商品に対しては、上述した最終仕入原価法の採用が一般的です。

最終仕入原価法では、直近の仕入れ価格を在庫評価の基準とするため、現在の市場実勢価格に近い評価が可能となります。

棚卸しする際の注意ポイント

ここでは棚卸しする際に注意したいポイントをご紹介します。ぜひ参考にしてください。

まとめてではなく月末に行うようにする

棚卸し作業の適切な頻度は、正確な在庫管理と業務効率のバランスを考慮して決定することが重要です。

理想は毎月の月末日の営業終了後に棚卸しを実施し、翌月の営業開始前までに完了させることです。この月次の棚卸しサイクルにより、タイムリーな在庫状況の把握が可能となり、経営判断に必要な情報を更新できます。

毎日棚卸しを実施しているケースもありますが、これは人的リソースや業務負担の観点から現実的ではありません。

実務的には、月末の定期棚卸しを基本としつつ、四半期末には特にしっかり棚卸しを行う方法が効果的です。

わかりやすいマニュアルを作成しておく

棚卸しは店内の在庫を数えて記入する作業なので、特別難しいことはありません。しかし、作業ノウハウを知っておくのは大切です。事前に棚卸しの流れを決めて、マニュアルやフォーマットを作成しておくとスムーズに進められます。

マニュアルを用意するのは一定の時間と労力がかかりますが、長期的に見ると業務の効率化に貢献します。担当者の交代や欠勤時にも、作業の質と速度を維持・担保できるだけでなく、トレーニングにかかる時間と労力の削減にもつながるでしょう。

カテゴリーに分けて担当者を決めておく

役割分担をしておくことで、スタッフ一人にかかる負担を減らせます。単独作業の棚卸しは、時間的な制約や疲労によるミスのリスクが高まるため、複数のスタッフによる分担体制にすることが成功につながります。

例えば、アルコール飲料と食材、常温保存品と温度管理が必要な冷凍・冷蔵品、または厨房エリアとストックルームといった場所による区分けが一般的です。

また、作業の精度を高めるために、担当者同士のクロスチェック体制も導入しましょう。一度数えたあとに別の担当者が再度確認することで、数値の誤りや記録漏れを防止できます。

消耗品は別に経費として計上しておく

飲食店経営において、商品と消耗品の区分を理解することが大切です。確定申告時に在庫として計上されるのは、「商品」に分類されます。

具体的には、調理の主要材料となる肉類や魚介類、野菜類、また提供されるアルコール類や清涼飲料水などの飲料です。

これに対し、塩や胡椒、醤油など調味料や、店舗運営に必要な割り箸やおしぼり、洗剤、事務用品など消耗品は、「消耗品費」として取り扱います。

消耗品費の項目は購入時点で全額を経費として計上ができ、期末時点での残存数量を在庫として計上する必要はありません。

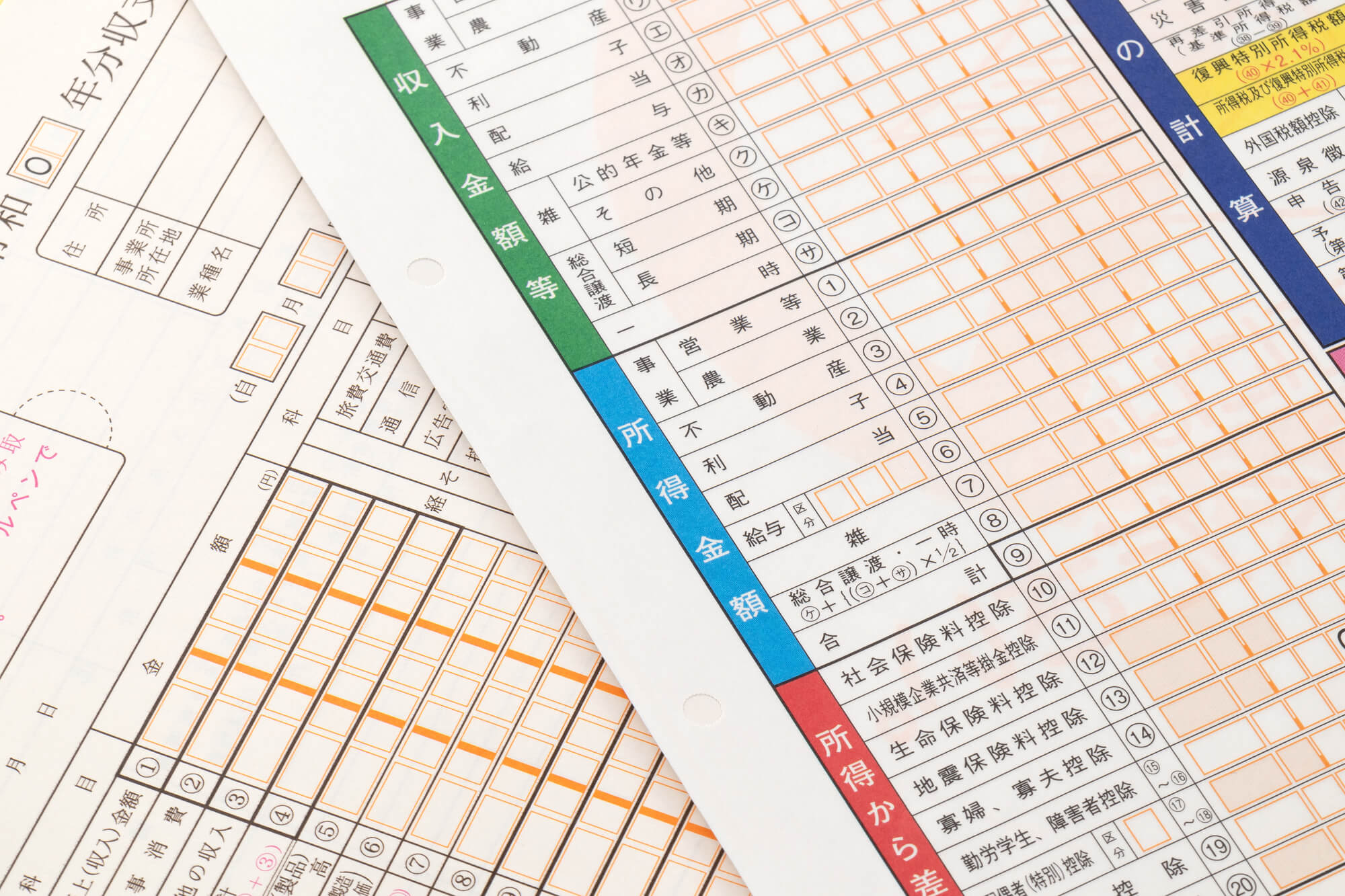

飲食店経営者は確定申告が必要!与える影響は?

確定申告では毎年1月から12月の所得に基づいて納税額が決定されるため、期末在庫の評価と管理が税負担に直接影響します。

特に年度末に残っている在庫は、当該年度の費用として認識されず、翌年度の期首棚卸高として繰り越されるのが基本です。これは実務上、当年に仕入れた商品であっても、未使用分は当年の経費から除外され、実際に使用または販売される翌年度の原価計算に含まれることを意味します。

会計処理により、年末時点で過剰な在庫を抱えていると、当年度の経費が減少し、結果として課税所得が増え、納税額が増加する可能性があります。そのため、普段からこまめに棚卸しを行って、過剰な在庫を発生させないことが大切です。

飲食店向けの在庫管理システムを利用するメリット

飲食店経営を行うなら、在庫管理システムやアプリを使う方法がおすすめです。特に在庫管理システムには多くのメリットがあります。

過剰な食品ロスを回避できる

在庫管理システムの導入により、日々の在庫変動や販売実績、廃棄量などの情報が記録されることで、食材の使用傾向が一目でわかります。

これによって曜日別や季節別の需要パターンも把握でき、的確な発注量の予測が可能になります。また、食材の消費期限の管理も自動化されるため、期限切れによる廃棄リスクを減らせるでしょう。

人的ミスを防げる

手書き記録や目視での確認では、作業者の集中力低下や疲れによるカウントミス、数値の転記ミス、読み取り間違いなどが避けられませんでした。

これに対し、POSやバーコードを活用した在庫管理システムでは、スキャンによる正確な商品識別と自動データ入力が可能です。また、システムによる自動計算機能で集計ミスをなくし、在庫数と金額の正確な把握ができるようになります。

また在庫管理ができるPOSシステムを詳しく知りたい方は、下記のコラムをご覧ください。

>>POSシステムで在庫管理をするメリット・デメリットを解説。運用のポイントも

売り上げ分析に活用できる

在庫管理システムは在庫記録にとどまらず、各メニューの売り上げ推移や原価率、利益貢献度などのデータを総合的に管理できます。この情報を活用したABC分析では、売上高や利益への貢献度に基づき商品を分類します。例えば、重点的に管理すべきA商品から改善・廃止を検討すべきC商品まで明確にできるでしょう。

まとめ

飲食店経営において大切な棚卸し作業は、在庫数の把握や品質確認、原価率と売上総利益の算出、食品ロス削減などが目的です。棚卸しをスムーズにするためには、マニュアル作成や人員配置、カテゴリー分けを行い、しっかりとした商品在庫計上が必要です。

これらの課題を解決するには、株式会社近畿システムサービスの店舗管理システムがおすすめです。

POSレジと連携した売上・仕入れ・在庫・棚卸し管理の基本機能に加え、顧客管理や売掛管理、発注管理などの拡張機能も備えています。システム導入により人的ミスの削減、食品ロスの防止、データに基づく売り上げ分析が可能となり、効率的な店舗運営を行えるでしょう。

システムの導入をご検討の方は、ぜひお気軽にご相談ください。